Glücksbilder und die Wirklichkeit von Utopien

Auf die besondere Aktualität dieses Themas verwies der in Münster lehrende islamische Theologe Mouhanad Khorchide. So drängten nicht zuletzt mit dem Islam in Verbindung gebrachte Gewaltexzesse im Nahen Osten die Muslime zu einer Klärung: "Unter den Muslimen fragen sich immer mehr: Welchen Islam brauchen wir? Welcher Islam hat Zukunft?" Der Dschihadismus sei ein Minderheitenphänomen, so Khorchide. Dagegen sei die überwiegende Mehrheit der Muslime auf der "Suche nach sich selbst und nach Anerkennung". Zukunft habe nur eine Religion, die Antworten auf Sinnfragen "jenseits von Leistungswerten" biete.

Die Ambivalenz der Frage nach der Zukunft der Religion unterstrich hingegen die Wiener Religionssoziologin Regina Polak. Die Frage "spaltet die Menschen", so Polak. So habe bereits die Wertestudie im Jahr 2008 dieses ambivalente Potenzial von Religion aufgezeigt: Zum einen wurzeln alle Grundthemen des Lebens in der Religion, so Polak, die Studie habe aber ebenso gezeigt, dass religiöse Menschen autoritärer, fremdenfeindlicher und weniger tolerant sind als nicht-religiös geprägte Menschen". Religion brauche daher eine "Kontextualisierung" und müsse sich in einer "Mystik im Alltag" bewähren, um so ihre positiven Seiten zu entfalten. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass Religion zu einem Götzendienst mutiert.

Wir brauchen eine Kultur der Stille

Die Buddhistin und Chefredakteurin der Zeitschrift "Buddhismus Aktuell", Ursula Richard, verwies auf die Notwendigkeit, eine "Kultur der Stille" wieder zu entdecken. "Die Stille ist die tiefe Basis für die Religion", so Richard. Aus ihr entspringe zugleich Mitgefühl, Barmherzigkeit, Achtsamkeit und Verbundenheit. Der Philosoph und erklärte Atheist Friedrich Otto Wolf hingegen sieht für Religionen nur dann eine Zukunft, wenn sie sich der Tradition der Aufklärung stellen: "Die Zukunft der Religionen liegt in ihrer Bereitschaft zur Aufklärung". Die aktuellen Krisenherde wiesen jedoch in die umgekehrte Richtung eines weiteren Erstarkens irrationaler Religionsformen, so Wolf. In einem Überlebenskampf sieht die Baptistin und Neutestamentlerin Melanie Johnson-DeBaufre das Christentum. Zukunft habe das Christentum nur, wo "Hoffnungen und neuen Entwürfen" in den Kirchen Raum gegeben werde. Aktuelle innerchristliche Konflikte würden diese Zukunftsfähigkeit jedoch schwächen und vom eigentlichen Kern der Botschaft ablenken, so DeBaufre.

Religion und das Urgefühl der Sinnfrage

Weniger düster betrachtete der Meinungsforscher Ernst Gehmacher die Frage nach der Zukunft der Religion: "Der Mensch ist nicht im Stande, die Wirklichkeit zu erkennen. Religionen verbindet ein Urgefühl in der Sinnfrage. Solange es Menschen gibt, wird es Religionen und die Suche danach geben." Zusätzlich sichere das menschliche Bedürfnis nach Gemeinschaft den Fortbestand der Religion: "Gemeinschaften sind auch Urbedürfnis der suchenden Menschen. Wo Religionen Gemeinschaftsbildung gelingt, werden sie Zukunft haben." „Religionen stellen mehr Fragen als sie Schnell-Antworten geben wollen“, stellte Propst Maximilian Fürnsinn vom Stift Herzogenburg beim Symposion fest: „Religionen schöpfen aus dem großen Schatz der Verheißungen und Zusagen, die uns Hoffnung schenken und uns tragen.“

Friedensfähigkeit in dauernder Fremdheitserfahrung

Prominenter Eröffnungsredner des Symposions war am Donnerstag, 19. Februar, der deutsche Soziologe und Adorno-Schüler Oskar Negt. Er sprach zum Thema "Der europäische Einigungsprozess. Wirklichkeit und Utopie in der globalen Welt" und betonte dabei den Fortbestand und die bleibende Kraft von Utopien in der Gegenwart: "Utopien sind tätige Energien in jedem einzelnen Menschen. Es sind Lebensentwürfe gegenüber Verhältnissen, die sie verändern und verbessern wollen", so Negt. Eine strikt auf ökonomischen Prinzipien aufbauende Gesellschaft unterschlage diesen positiven Wert von Utopien und forciere stattdessen eine marktwirtschaftliche Flexibilisierung und Entgrenzung. In Folge komme es zu systemischen Prozessen der Abkoppelung von Wirtschaft und konkreter Lebenswelt - der Mensch werde zusehends "überflüssig" und rutsche in prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse. Dagegen gelte es, etwa durch eine Wiederentdeckung des Utopiegehaltes im Begriff der Menschenwürde, "Friedensfähigkeit in dauernder Fremdheitserfahrung" herzustellen. Menschenwürde sei eine starke Utopiequelle, an der sich jede Erziehung orientieren sollte. Auch die Idee einer solidarischen Ökonomie, die vom "immerwährenden Geldblick" absehe, wurzle in dieser Utopie.

Symposion Dürnstein

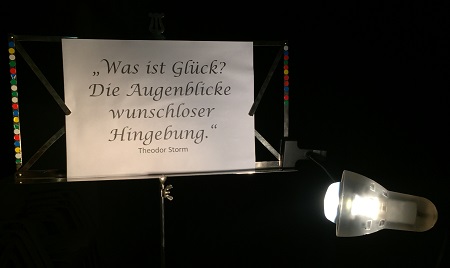

Im Zentrum des heurigen "Symposion Dürnstein" stand die Frage nach alternativen Gesellschaftsentwürfen und deren Übersetzung in die Wirklichkeit. Vom 19. bis 21. Februar wurden dazu unter dem Titel "Glücksbilder. Die Wirklichkeit der Utopien" im Stift Dürnstein philosophische, theologische, soziologische, ökonomische und naturwissenschaftliche Stimmen gehört und diskutiert. Angesichts der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise, der weltweiten Klimaveränderungen sowie maßgeblicher politischer Umbrüche, Kriege und der Bedrohung durch Terrorismus würden Fragen nach anderen Modellen des Zusammenlebens und realisierbaren Utopien wieder zunehmend an Bedeutung gewinnen, hieß es in der Ankündigung.

[fk]

Wie steht es um die Zukunft der Religion? Und was macht Religionen zukunftsfähig? Diese Fragen standen im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion am Freitagabend in der Mitte des heurigen "Symposion Dürnstein" von 19. - 21. Feber 2015.

Wie steht es um die Zukunft der Religion? Und was macht Religionen zukunftsfähig? Diese Fragen standen im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion am Freitagabend in der Mitte des heurigen "Symposion Dürnstein" von 19. - 21. Feber 2015.